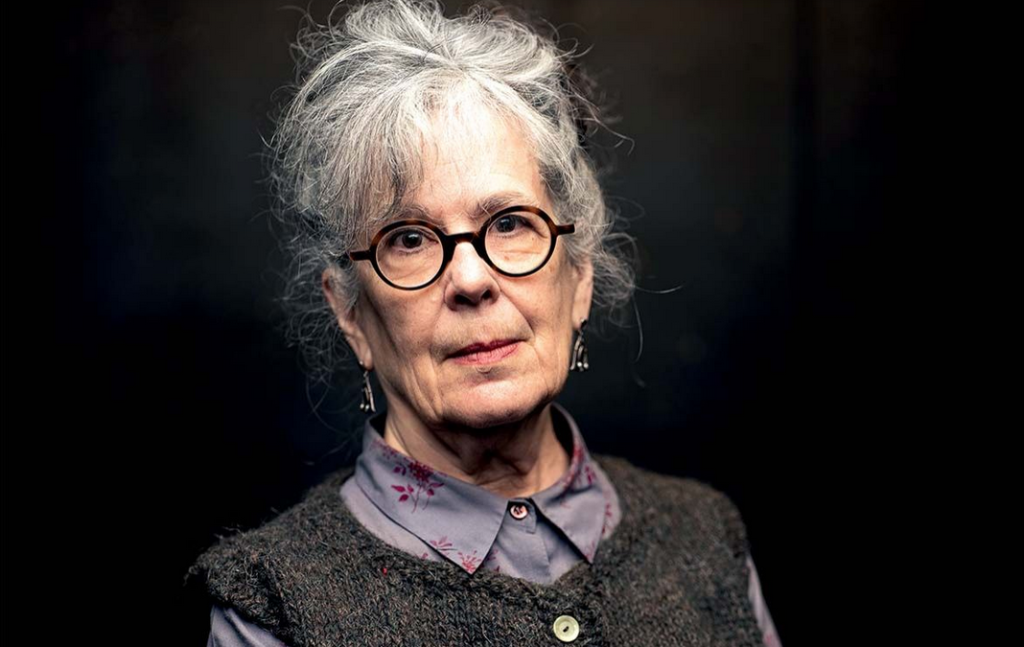

Grand entretien par Clément Quintard pour Socialter, publié le 18 juin 2024

L’autrice Kristin Ross voit dans de nombreuses luttes actuelles la réactivation de l’idéal d’auto-détermination et de participation hérité de la Commune. La répression des ZAD et du mouvement écologiste s’explique alors par la peur de l’État de voir son autorité remise en question, et que la terre, se soulevant, ne nourrisse toutes les luttes.

Ces derniers mois, une répression politique particulièrement brutale (armes de guerre déployées contre les manifestants anti-bassines, dissolution des Soulèvements de la Terre) s’abat sur les militants écologistes. Comment interprétez-vous ce tournant autoritaire ?

La brutalité policière dont j’ai été témoin à Sainte-Soline, je l’avais déjà vécue auparavant, lors de certains assauts policiers sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où des grenades avaient également été utilisées. Le même type d’utilisation indiscriminée d’armes de guerre par les forces de police s’est produit, par exemple, en 2018 à Nantes, après l’évacuation de la ZAD par les militaires. Dans ce cas, c’est toute la ville de Nantes qui a été gazée – des parents qui allaient chercher leurs enfants à l’école, des touristes au hasard. Et n’oubliez pas que les Gilets jaunes ont été victimes de violences policières ciblées qui ont fait de nombreux blessés graves. Ce type de répression policière n’est donc pas un phénomène nouveau.

Article issu de notre numéro 59 « Sabotage : on se soulève et on casse ? », disponible sur notre boutique.

Quels sont les points communs entre tous ces mouvements victimes de répression ?

Tous les mouvements émancipateurs ont été et seront confrontés à la répression militaire et policière, qu’il s’agisse de la Commune de Paris, de la longue lutte pour les droits civiques aux États-Unis ou de la rébellion zapatiste au Mexique. À l’heure actuelle, un mouvement écologiste militant comme les Soulèvements de la Terre constitue le mouvement émancipateur le plus visible en France. Il faut souligner cette visibilité comme tactique : le caractère hautement public de leurs actions et de leur mise en scène dramatique.

C’est cette visibilité – un peu comme la devise obsédante des Gilets jaunes, « on est là » – qui a déclenché l’ire du gouvernement et généré le degré de violence de la répression à leur encontre. Le 25 mars 2023, 30 000 personnes venues de toute la France et d’ailleurs se sont frayé un chemin à travers les champs de Sainte-Soline pour protester contre le stockage et la privatisation de l’eau par l’agro-industrie. Ce n’est pas rien. Surtout quand la grande majorité des manifestants ne savait probablement pas ce qu’était une méga-bassine il y a 18 mois.

L’ampleur de la mobilisation à Sainte-Soline explique l’état de panique dans lequel s’est retrouvé le gouvernement, car elle montre à quel point les Soulèvements de la Terre ont réussi à faire de l’éducation politique, à créer une conviction partagée et une perception commune en très peu de temps. Elle montre que les gens sont prêts à manifester publiquement leur colère contre les crimes commis par les grandes industries dans les campagnes.

Est-ce le signe d’un gouvernement aux abois ou, au contraire, d’un État qui montrerait sa vraie nature ?

Juste après le 25 mars, l’historien Christophe Bonneuil a écrit une très bonne analyse dans Reporterre sur les violences policières qui ont eu lieu à Sainte-Soline ; il a commencé par poser la question de savoir pourquoi le gouvernement était prêt à faire la guerre à ses propres citoyens pour protéger un trou dans le sol. Il situe d’abord la violence gouvernementale dans le contexte de la réforme des retraites et de la nécessité de présenter une force d’opposition à toute épreuve face aux manifestations dans les villes. En outre, le gouvernement doublait du même coup son soutien inconditionnel à l’agriculture productiviste. En fin de compte, conclut-il, le gouvernement apparaît disposé à tuer ses propres citoyens quand l’ordre social injuste produit par le capitalisme se retrouve sérieusement menacé.

Les forces de l’ordre se moquent de la multiplication du nombre d’études et de rapports sur la destruction des mondes vivants par le capitalisme.

Mais j’ajouterais un facteur supplémentaire à l’analyse de Christophe Bonneuil en ce qui concerne la panique du gouvernement et sa volonté d’aller jusqu’au meurtre pour empêcher que de plus en plus de personnes soient prêtes à exprimer publiquement leur colère. Les forces de l’ordre se moquent de la multiplication du nombre d’études et de rapports sur la destruction des mondes vivants par le capitalisme. Ce ne sont pas les statistiques, les données et les tables rondes universitaires sur les crises écologiques qui les embarrassent. En revanche, que 30 000 personnes soient prêtes à manifester dans la campagne poitevine contre les méga-bassines, ça c’est une donnée qui leur parle et qui les dérange.

Dans votre dernier ouvrage, vous racontez en détails votre « rencontre » avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez semblé voir dans ce lieu et chez ceux qui y vivent comme un « air de famille » avec la Commune de Paris. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

« Air de famille » n’est pas tout à fait le terme adéquat. Il n’y a rien de génétique ou de familial dans la relation entre la Commune de Paris et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je ne dis pas que Notre-Dame-des-Landes est l’héritière ou la réincarnation de la Commune de Paris. Je dis que la Commune et Notre-Dame-des-Landes sont chacune des manifestations d’une formation sociale, d’un mode de vie qui s’épanouit lorsque l’État recule ou est contourné et auquel on peut donner le nom de « commune ». C’est à la fois un mouvement et un territoire partagés en commun : c’est un mouvement politique qui est aussi l’élaboration collective d’un mode de vie désiré, les moyens devenant la fin.

La forme-Commune ne se manifeste pas de la même manière à travers le temps ou les clivages régionaux ou nationaux. Ce n’est pas une abstraction. Le même terme a été donné historiquement aux formations urbaines bourgeoises du Moyen Âge européen, aux communautés paysannes agricoles dans les campagnes du monde entier, à l’aspect le plus radicalement démocratique de la Révolution française, aux désirs qui fleurissaient dans les clubs ouvriers de Paris et d’autres villes françaises à la fin du Second Empire – désirs d’un monde construit sur l’association et la coopération qui ont donné naissance à la Commune de Paris. Ces deux dernières pratiques, l’association et la coopération, ainsi qu’une troisième – la participation – sont les mots d’ordre de la forme-Commune.

L’une des principales caractéristiques de la forme-Commune, dites-vous, est aussi le soin qu’elle met à réinventer la vie quotidienne…

Étymologiquement, le mot « commune » signifie simplement « association », « partage d’intérêts ». Il ne s’agit donc pas tant de gouverner que de travailler ensemble autour de préoccupations communes, assez pragmatiques, comme celles que recouvre l’idée de subsistance. L’échelle de la vie dans la forme communale est telle que, selon les mots de William Morris, le plus grand défenseur britannique de la mémoire de la Commune de Paris, « on peut prendre plaisir à tous les détails de la vie ». L’accent n’est pas tant mis sur la petitesse que sur une échelle appropriée pour permettre le démantèlement de la bureaucratie et son remplacement par une participation pleine et entière.

Les idées de Morris sur la participation font écho au seul document officiel, presque « programmatique » publié pendant la Commune de Paris : la Déclaration au peuple français du 19 avril 1871. Celle-ci proclame « l’intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre manifestation de leurs idées [et] la libre défense de leurs intérêts ». S’intéresser (et être responsable) des détails matériels de la vie quotidienne – son travail, ses matériaux, ses processus, ce que nous appelons la subsistance – était pour Morris ce qui constituait le bonheur.

Reconstruire un monde post-productionniste sur le modèle de la Commune signifie, selon ses termes, redécouvrir que « le vrai secret du bonheur est dans l’intérêt qu’on prend à tous les détails de la vie quotidienne et dans leur élévation par l’art, au lieu d’en confier la réalisation à des tâcherons déconsidérés ». Les communes sont une réappropriation collective de l’espace et du temps, non pas dans le sens d’une possession mais plutôt dans le sens d’une création.

La forme-Commune se distingue donc par son caractère inachevé et dynamique… Est-ce d’ailleurs pour cette raison qu’on ne peut pas qualifier la forme-Commune de « concept » ?

La forme implique un engagement à rester ouvert à l’improvisation collective et à la confrontation créative avec la situation présente – une situation toujours changeante. La transmutabilité de la forme-Commune a tout à voir avec la particularité de la situation locale (son histoire, les besoins des personnes et des autres êtres vivants qui y habitent, etc.) et des individus qui composent chaque commune. Lorsque les ouvriers parisiens ont formé une Commune en 1871, la solidarité qui les unissait était fondée sur leurs quartiers partagés et la reconnaissance qu’ils avaient de leurs intérêts communs en tant qu’ouvriers, sans distinction de nationalité, d’origine ou de métier.

Lorsque des paysans, des squatteurs, des commerçants, des élus, des anarchistes, des naturalistes et d’autres groupes et individus différents se sont associés pour créer une « zone à défendre » à Notre-Dame-des-Landes, ils ont créé et maintenu une forme de soli-darité très différente, qui a fait converger une énorme diversité de personnes et d’intérêts. Pourtant, ces personnes partageaient un ennemi commun, « l’aéroport et son monde », et ils savaient, avec Kropotkine (lire ci-dessous), que la solidarité n’est pas une émotion ou un sentiment, mais plutôt une stratégie révolutionnaire, et même la stratégie la plus importante à notre disposition.

Pierre Kropotkine (1842-1921) est un philosophe et scientifique russe, surnommé « prince anarchiste » en raison de son ascendance noble. Il est considéré comme le fondateur du communisme libertaire, mais fut aussi un anthropologue et zoologue hors pair, à qui l’on doit un ouvrage majeur, L’Entraide, un facteur de l’évolution, résolument hostile aux interprétations du darwinisme qui ne retiennent que la compétition entre espèces – humains compris.

Comment se prémunir de l’isolement de la ZAD ? Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes en 2018, une victoire a été remportée grâce à l’annulation de la construction de l’aéroport : l’absence de lutte locale forte et existentielle à mener ne condamne-t-elle pas la ZAD à se normaliser ou, au contraire, à s’isoler du reste du monde, à former un monde égalitaire autonome et clos sur lui-même, comme le redoutaient d’ailleurs Kropotkine et Élisée Reclus ?

Personne n’est peut-être plus conscient des dangers de l’isolement ou du repli sur soi que les occupants eux-mêmes. L’une des qualités les plus inébranlables de Notre-Dame-des-Landes est justement son ouverture sur le monde : son implication dans des luttes autres que la sienne ; sa volonté d’être conviviale et d’accueillir les milliers de personnes qui voulaient s’y rendre ou qui se joignaient aux manifestations ; les liens et canaux de communication tissés et maintenus avec divers soutiens à travers la France et au-delà ; les flux de personnes, d’amis, de légumes et d’idées entre la ZAD et les villes voisines, telles que Rennes et Nantes…

Après la victoire sur l’aéroport, le danger de l’isolement était peut-être à son comble, car l’ennemi, bien que toujours présent, était désormais moins perceptible. La lutte avait été menée contre « l’aéroport et son monde » mais, maintenant que l’aéroport avait disparu, comment poursuivre la lutte contre ce « monde », c’est-à-dire comment lutter pour interrompre, voire mettre fin à la destruction des mondes vivants par le capitalisme ?

La Commune et Notre-Dame-des-Landes sont chacune des manifestations d’une formation sociale, d’un mode de vie qui s’épanouit lorsque l’État recule ou est contourné.

L’initiative « Cagette des terres », qui utilisait la nourriture produite collectivement sur la ZAD pour nourrir les postiers en grève, les squats de migrants et d’autres luttes dans la région nantaise, a été l’une des premières réponses. La Cagette a utilisé des pratiques dont les racines remontent à la Commune de Nantes, entre mai et juin 1968 (lire ci-dessous). Au-delà du simple objectif de faire perdurer les mouvements au niveau du quotidien et de la subsistance, l’objectif de la Cagette était précisément de renforcer les liens entre villes et campagnes, de renforcer plus généralement la circulation entre les luttes, et au-delà, d’expérimenter d’autres formes de distribution alimentaire que celles dictées par l’économie capitaliste.

Et puis, bien sûr, la création des Soulèvements de la Terre constitue une autre réponse au risque de l’isolement : en amplifiant les luttes écologiques locales dans toute la France, ce danger immédiat a été plus que renversé, la ZAD originelle se trouvant pour ainsi dire « défétichisée », moins centrale dans une lutte qui cherche à relier, comme l’a dit un membre des Soulèvements de la Terre, « la terre des paysans à la planète des écologistes ».

Commune de Nantes : En 1968, la ville de Nantes doit faire face à l’effondrement des services publics pendant la grève générale. Une administration parallèle et autogérée se met alors en place pour satisfaire les besoins élémentaires de la ville, notamment des réseaux de coopération et de ravitaillement entre les paysans de la campagne nantaise et les grévistes. Une manière de se réapproprier le quotidien en dehors des méthodes de distribution capitalistes, juge Kristin Ross, qui consacre à cette expérience un chapitre entier de La forme-Commune. La lutte comme manière d’habiter (La Fabrique, mai 2023).

Les grandes villes se distinguent aujourd’hui par leur très faible autonomie alimentaire et par le fait d’avoir rompu les chaînes métaboliques (Marx) qui les liaient au reste du territoire. Est-ce à dire qu’elles ont du même coup perdu leur possibilité de devenir des formes-Commune ? Pour le dire autrement : la Commune de Paris serait-elle possible aujourd’hui à Paris ?

Il y a certainement eu une forme d’inconscient communal qui s’est réveillé dans de nombreuses grandes villes à travers le monde – d’Athènes à Montréal, de Madrid à Tunis – à partir de 2011 pendant le « Mouvement des places » (lire ci-dessous). Dans de nombreuses villes, les habitants se sont approprié, ont occupé et rendu « publics » des espaces urbains qui étaient jusqu’alors considérés comme privés. Ce qui s’est passé à Paris un peu plus tard donne une idée des difficultés rencontrées dans les situations urbaines, qui sont par définition plus surveillées par les forces de l’ordre que les situations rurales, en partie à cause de la valeur exagérée des biens immobiliers concernés. Même à New York, à proximité de Wall Street, bastion du pouvoir capitaliste, les occupants du parc Zuccotti ont réussi à dormir dehors et à poursuivre leurs expérimentations pendant plusieurs semaines. En revanche, à Paris, lors de Nuit Debout, les occupants ont été expulsés de la place de la République chaque nuit et contraints de reconstruire leurs structures chaque matin !

Henri Lefebvre, dont les travaux inspirent une grande partie de ma réflexion dans ce livre, estimait que les individus et les groupes ne pouvaient se constituer en sujets politiques que s’ils s’appropriaient un espace – à la fois physique et social – qu’ils créaient ensemble et qu’ils géraient pour eux-mêmes. Pour ceux qui ont besoin d’une définition pratique de la forme-Commune, c’est une très bonne définition. L’un de ses exemples est celui des favelas de Rio de Janeiro. Un exemple que j’aborde dans mon livre, c’est la manière dont le Black Panther Party, dans des villes comme Détroit et Oakland dans les années 1960, a effectivement transformé les quartiers noirs en communes-en-acte.

Ce que toutes ces situations urbaines ont en commun, cependant, c’est que les espaces appropriés en question sont des sous–sections de l’espace urbain – quartiers, places, parcs –, et non la ville dans son ensemble. Ce que cela me suggère, c’est que l’échelle est probablement un facteur plus important que toute différence entre les situations rurales et urbaines – comme je l’ai mentionné plus tôt, l’échelle de l’appropriation devrait être telle que la bureau-cratie puisse être remplacée par une participation totale.

Le Mouvement des places, aussi appelé Mouvement des Indignés en référence au livre Indignez-vous ! écrit par Stéphane Hessel, est une série de manifestations et d’occupations qui débute en Espagne le 15 mai 2011 pour réclamer une « démocratie réelle », dans un contexte de mesures austéritaires consécutives à la crise des subprimes de 2007-2008 et de défiance vis-à-vis de la classe politique. D’autres mobilisations similaires se déclarent en Grèce, au Royaume-Uni et aux États-Unis (mouvement Occupy) dans les mois qui suivent.

Vous dites que les Soulèvements de la Terre sont la « forme-Commune de notre temps », car ils ont réussi à nouer des alliances inédites entre « autonomes », paysans et groupes écologistes… Ne peut-on pas regretter dans cette liste l’absence des mondes ouvriers ? Le Larzac et les Lip (lire ci-contre), par exemple, avaient réussi à unir leurs forces…

Qu’est-ce qu’un paysan si ce n’est un travailleur ? Votre question suggère que le travail ne se produit qu’en milieu urbain ou dans les usines. Après tout, l’agro-industrie est l’une des forces industrielles les plus importantes au monde. Et qu’en est-il de l’espace domestique de la famille où la femme au foyer effectue son travail non rémunéré – ne s’agit-il pas là aussi d’un « monde ouvrier » ? Combien des 30 000 personnes présentes à Sainte-Soline pourraient bien être issues de ce que vous invoquez lorsque vous parlez du « monde ouvrier » ? Comment le saurions–nous ? Le travail et les frontières du monde ouvrier sont beaucoup plus poreux qu’autrefois, même si le stéréotype de l’ouvrier masculin est toujours présent à l’esprit.

Le gouvernement apparaît disposé à tuer ses propres citoyens quand l’ordre social injuste produit par le capitalisme se retrouve sérieusement menacé.

Et ce n’est pas vraiment dans les années 1970 que le Larzac et Lip ont réussi à unir leurs forces, à part quelques moments symboliques comme lorsque 200 ouvriers de Lip se sont joints à des milliers d’autres visiteurs pour un rassemblement au Larzac, en 1971, je crois. Même à cette époque, « le mariage entre Lip et le Larzac » – l’expression est de Bernard Lambert – était plus de l’ordre de l’aspiration, du désir que de la réalité. L’une des raisons pour lesquelles je consacre de nombreuses pages du livre à Lambert est qu’il a réussi à réaliser ce mariage au niveau de la théorie – en d’autres termes, il a été le premier à montrer que, face à la modernité capitaliste, l’ouvrier agricole rural et l’ouvrier d’usine urbain occupaient précisément la même position structurelle. Ce faisant, il élargissait la perception que les citadins avaient du « monde ouvrier » pour y inclure le travail et la situation des travailleurs auxquels ils n’avaient pas songé (et auxquels ils restent encore aveugles aujourd’hui), jetant les bases de nouvelles alliances et solidarités, et plaidant en faveur d’une véritable auto-nomie régionale, d’une décolonisation des provinces.

L’usine Lip est une manufacture horlogère de Besançon qui entre en grève à partir de 1973 contre un plan de licenciement. Inspirée des méthodes de Mai 68, la lutte s’achemine rapidement vers une organisation autogestionnaire, les ouvriers grévistes produisant des montres et se payant lors de « ventes sauvages » destinées à écouler la production.

Vous opérez un retournement du stigmate intéressant : selon vous, le paysan, par son ancrage territorial, l’économie de subsistance qui le fait vivre, son autonomie alimentaire, porte en lui la négation même de la logique capitaliste…

Dans le livre de Lambert, Les Paysans dans la lutte des classes, la figure du paysan surgit à mon avis comme un nouveau sujet politique, fonctionnant de la même manière que la « femme » dans Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir ou le « colonisé » pour Frantz Fanon dans Les Damnés de la terre. Il est important de comprendre que je ne parle pas des paysans au sens propre, dans le sens de l’entité sociologique numériquement en déclin – une population dont les membres peuvent être comptés – mais plutôt du paysan en tant que figure.

De la même manière que la forme-Commune ne peut être définie de manière définitive en raison de l’histoire de ses manifestations spécifiques en constante évolution à travers le monde, le nom de « paysan » a été donné au fil du temps à de grands propriétaires terriens, à de petits agriculteurs de subsistance et à des travailleurs agricoles sans terre. Et même parfois élargi à toute personne qui n’habitait pas en ville ! Pour ma part, la figure du paysan est associée à l’enracinement dans la terre, à la cyclicité du travail et des activités, à un mode de raisonnement essentiellement social plutôt qu’économique et, surtout, à une économie de subsistance qui n’est pas subordonnée à des relations de marché. C’est la situation du paysan, physiquement bien sûr, mais aussi temporellement, qui m’intéresse.

On reproche régulièrement aux paysans d’être en décalage avec la modernité, ils sont considérés comme des forces de la tradition, voire du conservatisme. Mais ce conservatisme est à double tranchant, et il est souvent la marque de l’entêtement et de la résilience qu’il faut pour défendre coûte que coûte un mode de vie (« la ferme familiale ») constamment menacé par les forces de la modernisation capitaliste. La dimension anachronique du paysan est ce qui fait la force de la figure : en décalage avec leur époque, les paysans ne sont pas seulement des figurations d’un passé mais aussi, potentiellement, d’un futur possible. Tout cela fait du paysan, à l’instar de la forme–Commune, une sorte de dépositaire précieux de modes de vie archaïques et pré–capitalistes qui méritent d’être revivifiés et pris en compte alors que nous commençons à construire un monde post-productiviste.

Biographie

Kristin Ross est une essayiste américaine, autrice de plusieurs ouvrages sur la culture et l’histoire politique françaises. Elle a notamment publié L’Imaginaire de la Commune (2015), Rimbaud, la Commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale (2013), Rouler plus vite, laver plus blanc (2006), et Mai 68 et ses vies ultérieures (2005).

Laisser un commentaire